栏目索引

相关内容

四川省举办首届中小学川剧传习普及展演活动。

23个极具川剧元素与特色的节目让现场观众过足了戏瘾。

四川文明网成都讯(王露 郭屹)“三分唱七分打,半台锣鼓半台戏。”只见台上演员,时而步履轻盈,天真烂漫;时而眼神微低,含蓄内敛;时而精神抖擞,清爽干练。碎步轻移,水袖轻扬……12月27日下午2点,伴随着铿锵的锣鼓声,四川省首届中小学川剧传习普及展演活动在四川省川剧院拉开帷幕。来自全省22个学校的同学们表演的23个极具川剧元素与特色的节目让现场观众过足了戏瘾。

彭州市隆丰镇小学《包公铡侄》。

成都市盐道街中学《乖小丑》。

老剧“新”唱 “00后”新生代演绎经典川剧

在当天的展演活动中,《别洞观景》《包公铡侄》《变脸》《滚灯》《白蛇传》等经典川剧折子戏得到了“00后”新生代近乎完美的演绎。

川剧语言生动活泼,幽默风趣,充满鲜明的地方色彩和浓郁的生活气息。在常见于舞台的数百种剧目当中,除了细腻温婉的高腔,不少妙语连篇,以惊、奇、绝、险等特点独树一帜的剧目更是备受戏迷们的喜爱。

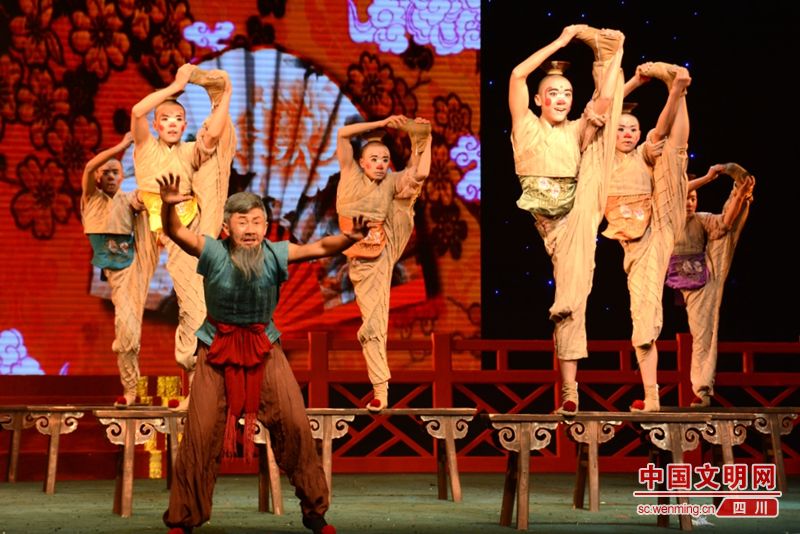

展演现场,由成都市盐道街中学的同学们带来的剧目《乖小丑》,凭借着演员们夸张诙谐的面部表情和矫捷的身段赢得了满堂喝彩;由双流县东升小学演出的剧目《滚灯》,小皮金在母亲的要求下头顶油灯穿梭于板凳上之间翻上滚下,惹得现场观众捧腹大笑。

双流县东升小学《滚灯》。

成都市西一路小学《变脸》片段。

双流县东升小学指导老师卢红告诉记者,东升小学早在2010年就与四川省川剧院携手,将国粹川剧引入课堂,开始了独特的少儿川剧课堂研究。此次展演的节目《滚灯》曾在中央电视台举办的全国“希望之星——少儿戏曲欢乐季”表演中,获得“五星宝贝”奖。

据了解,近年来,为了让川剧得到传承与普及,四川省不少学校让川剧文化“进校园、进课堂、进课题”,在增加学生对川剧兴趣的同时,进一步传承、弘扬优秀民族文化,开拓传统教育与艺术教育融合的新篇章。

新剧“老”唱 课本教材改编成精彩川剧

记者在现场看到,除了川剧中的经典剧目,《司马光砸缸》《狼来了》《鹬蚌相争》等课本中耳熟能详的寓言故事也被改编成了新剧目。

成都市红牌楼小学将《狼来了》寓言故事改编成川剧。

邛崃市强项实验学校《鹬蚌相争》。

来自兴盛小学的刘晨菲,今年9岁,在《司马光砸缸》一剧中饰演掉进水缸的小朋友。她告诉记者,自己从7岁开始接触川剧以来,每天都会回家练习下腰、横叉、竖叉等基本技巧。刘晨菲说:“刚开始练的时候会很疼,但因为我喜欢川剧,所以一直都在坚持练习。”据指导教师伍登圆介绍,《司马光砸缸》前前后后加起来花了3个多月的时间进行排练。除此之外,学校还在尝试着将其他课本上的寓言故事改编成川剧。

由成都七中学生小提琴演奏的《川调》令人耳目一新。

此外,一曲由成都七中学生小提琴演奏的《川调》,也给观众们带来了耳目一新的体验。“这种演奏的感觉很奇妙,我能感受到琴弦间的中西结合与文化融合。”表演者吴思齐说到。

人才辈出 蜀戏发展后继有人

“这些娃娃演得特别好,无论是动作、表情,还是唱腔都很到位。尤其是通过川剧的形式把《狼来了》《鹬蚌相争》这些寓言故事演出来,非常有新意。”一位老戏迷现场赞叹道,“后生可畏啊!”

孩子们的精彩表演得到了现场观众的一致好评。

“今天这场演出的效果完全超出了我的预料!”展演活动总导演郑得胜告诉记者,“现在很多学校都很重视传统文化,重视川剧艺术,让孩子们感受到其中承载的人文、道德和智慧。这次展演,给我们带来了很多惊喜,让我们感到蜀戏发展后继有人,蜀戏繁荣景象指日可待。”

【戏曲点播】欢迎扫码关注神州戏曲网微信公众号,如果您想听什么戏曲,请直接留言给我们,我们会在微信公众号上为您推送~

【分 享】传承优秀传统文化,我们一直在行动,欢迎分享给身边的戏迷票友,共建戏迷大观园~

【网站声明】

1.本网所发布的内容信息部分来源于网络,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。

2.本网站所刊发、转载的文章,其版权均归原作者所有;其他媒体、网站或个人从本网转载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。

3.如果对本网站的信息内容有相关争议,请来电或者邮箱szxqweb@163.com告之,本网站将在24小时内给予答复。

豫公网安备 41010302002140号

豫公网安备 41010302002140号